中国科技网讯 (通讯员于悦超 韩冬野 实习记者于紫月)5月11日,记者从清华大学附属北京清华长庚医院了解到,由清华大学工物系马天予副教授、刘亚强研究员以及该医院核医学科主任何作祥教授等组成的医工结合团队,创新了单光子发射计算机断层成像术(SPECT)的成像机理,有望大幅提升SPECT技术的分辨率和探测效率。该研究成果近日发表在《IEEE医学成像汇刊》上。

SPECT是核医学影像的重要组成部分,是对病人体内发射的γ射线进行成像,广泛应用于肿瘤骨骼转移、心脑血管疾病、肾功能疾病、内分泌相关等重大疾病诊断,及放射性核素治疗药物的精准剂量评估。如骨显像对各种骨骼疾病的诊断和治疗效果的评价有重要价值,可早期发现恶性肿瘤患者骨转移病灶。

传统SPECT技术的空间分辨率和探测效率是相互制约、不可兼得的“鱼”和“熊掌”,因此严重制约了其影像学诊断价值和临床应用范围。其中,由铅、钨等重金属制成的机械吸收式准直器既是SPECT成像必不可少的成像部件,也因其吸收了99.9%以上的光子,使得分辨率和探测效率性能互相制约,导致SPECT性能落后,为此,何作祥创新性地提出了“去掉铅准直器”的SPECT成像设想。

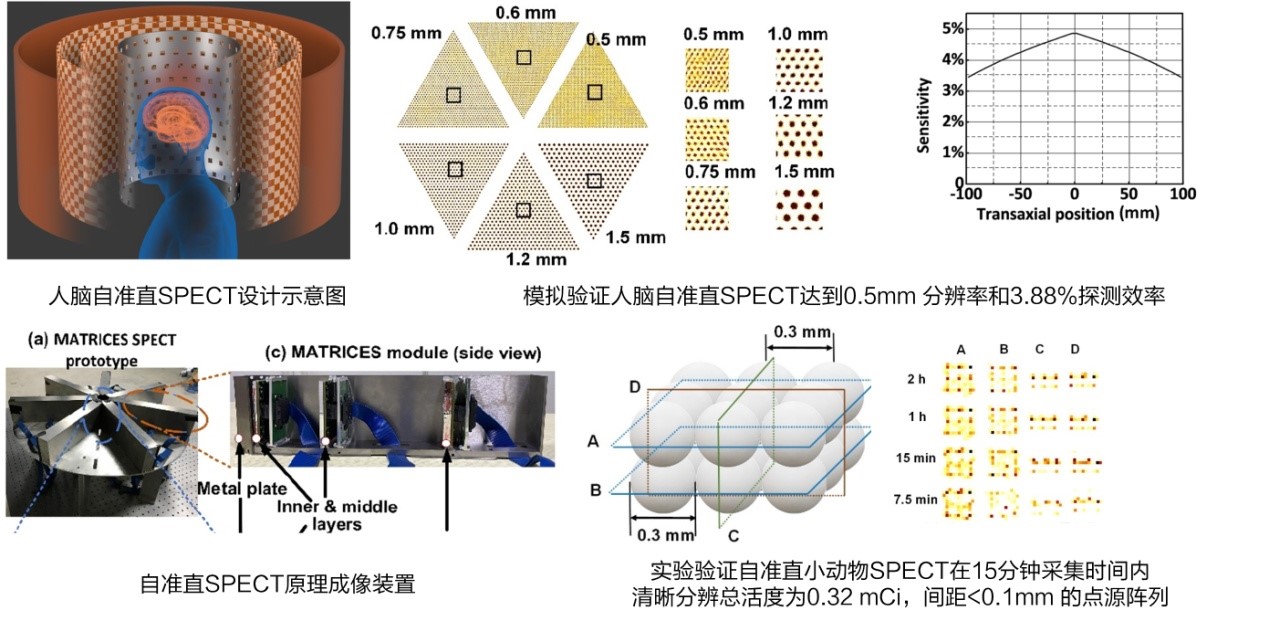

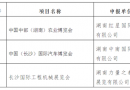

自准直SPECT成像原理

清华大学医工结合团队联合研究,将探测器在三维空间中分离排列形成稀疏阵列,既实现了高空间分辨率准直效果,又避免了光子损失,达到高探测效率,从根本上避免了机械吸收准直造成的空间分辨率和探测效率间的相互制约。照比临床SPECT的分辨率为1 cm,探测效率为0.01%的现况,研究团队针对人脑成像和小动物成像的模拟实验结果表明:自准直人脑SPECT能够达到0.5mm分辨率和3.88%探测效率;自准直小动物SPECT能够达到0.05mm分辨率和1.25%探测效率。原型成像装置实验结果为:对边缘间距<0.1mm(直径=中心距=0.3mm)的点源阵列,在总活度0.32mCi,成像时间≥15分钟条件下能够清晰分辨。

据悉,清华大学工物系马天予副教授为论文的共同第一作者和共同通讯作者,刘亚强研究员为论文共同通讯作者,北京科技大学魏清阳副教授为论文的共同第一作者,美国纽约州立布法罗大学的姚如涛(Rutao Yao)教授对研究方案设计作出了重要贡献。本研究得到国家自然科学基金、清华大学自主科研计划及“双一流”学科建设项目的大力支持。

论文链接:

深海钻探,“海牛Ⅱ号”真牛

深海钻探,“海牛Ⅱ号”真牛 “鱼”与“熊掌”兼得 清华大学医工结合团

“鱼”与“熊掌”兼得 清华大学医工结合团 听总书记讲党史故事丨只为可爱的中国

听总书记讲党史故事丨只为可爱的中国 突破传统认知!“拉索”“看”到了最高能量

突破传统认知!“拉索”“看”到了最高能量 习近平总书记到过的红色圣地之上海浙江篇

习近平总书记到过的红色圣地之上海浙江篇 把江豚迁入水族馆,是为了不重蹈白鱀豚的覆

把江豚迁入水族馆,是为了不重蹈白鱀豚的覆 4月我国新能源汽车产量同比增长175.9%

4月我国新能源汽车产量同比增长175.9% 文明交融之光照耀未来——习近平主席的“文

文明交融之光照耀未来——习近平主席的“文 快报!中部农博会、湘博会获评湖南省

快报!中部农博会、湘博会获评湖南省 漳浦县畲家宗亲公司再次荣获全国打假

漳浦县畲家宗亲公司再次荣获全国打假 祭祖堂全球发布会圆满召开

祭祖堂全球发布会圆满召开 苏州恒大悦珑湾 你和你的小伙伴可以

苏州恒大悦珑湾 你和你的小伙伴可以 《求是》杂志编辑部:红色江山永不变

《求是》杂志编辑部:红色江山永不变 时政微纪录丨水脉·命脉·国脉——总

时政微纪录丨水脉·命脉·国脉——总 第一观察丨天问落火,总书记这封贺电

第一观察丨天问落火,总书记这封贺电 为全面建设社会主义现代化国家提供有

为全面建设社会主义现代化国家提供有 新思想引领新征程·红色足迹丨从石库

新思想引领新征程·红色足迹丨从石库 “中华民族的世纪创举”

“中华民族的世纪创举” 第一观察丨南水北调下一步怎么调?这

第一观察丨南水北调下一步怎么调?这 学习进行时丨这个字,习近平非常看重

学习进行时丨这个字,习近平非常看重